글로벌 경제가 세계화를 지향했던 지난 수십년 동안, 전 세계 국민들은 4년 마다 돌아오는 미국 대통령선거에 큰 관심을 가졌다. 문제는 복잡한 선거제도에 대한 이해였다. 일반적으로 대통령 선거에서는 가장 많은 표를 얻은 후보가 당선되지만, 미국은 다르다. 대중투표(유권자 투표)에서 가장 많은 득표를 했더라도, 선거인단 투표가 승부를 결정하는 구조이기 때문이다. 즉 직접투표가 아닌 간접투표로 대통령을 결정하는 것이다. 유권자 전체 득표수가 승부에 직결되지 않으며, 개표 막바지로 가면 생소한 단어들이 등장한다. 기본적으로 미국이라는 국가가 탄생하는 과정에서 정착된 독특한 선거제도인 만큼, 미국의 역사를 이해해야만 한다. 오늘은 미국 대통령 선거가 채택하고 있는 선거인단 제도에 대해서 간단히 살펴보자.

신생국이기에 신중했던, 선거인단

1787년 미국 13개 주 대표들은 제헌회의를 개최하기 위해 필라델피아에 모였다. 제헌회의에서 대통령 선출 방법·주체을 논의했는데, 그 중 선출주체로는 의회·주의회·일반유권자가 거론되었다. 하지만 하나의 주체로만 대통령 선거를 치르는 것에 대한 불만이 많았다. 의회 선출은 입법부·행정부 간의 균형문제와 함께 부패(정치적 뒷거래 등)의 우려가 제기되었다. 주의회 선출도 대통령 후보들이 주의회에 휘둘릴 가능성이 높았다. 그렇다고 일반유권자 선출도 문제가 있었는데, 오늘날에는 상상할 수 없겠지만 교통·통신 수단의 미비가 가장 큰 문제였다. 대통령 후보미국영토를 일일이 마차로 방문하면서 유세를 펼칠 수도 없었으며, 이렇게 정보가 부족한 유권자 투표에는 지연(地緣)이 작용할 가능성이 높다고 생각했다.

결국 제헌회의에서는 선거인단(Electoral College, 투표단체)을 도입하기로 결정했는데, 그 단체를 구성하는 개인은 선거인(elector)이었다. 선거인단 제도의 채택배경에는 지역별로 가장 아는 것이 많은 개인이 당적·지연과 무관하게 후보자 자질에만 근거하여 대통령을 뽑을 것이라는 독자성·중립성에 대한 믿음이 있었다. 미국연방 헌법 제2조에는 각 주가 선거인단을 뽑아야 한다고 규정했는데, 주 마다 최소 3명의 선거인단을 확보할 수 있었다. 선거인단 2명이 자동으로 배당되었으며, 인구 규모에 따라 선거인단이 추가 배당되었기 때문이다.

선거인단은 2명을 뽑았는데, 그 중 한 사람은 반드시 자기지역 출신이 아니어야 했다. 가장 많은 표를 얻은 사람이 대통령이 되고, 다음으로 표를 많이 얻은 사람이 부통령이 되었다. 오늘날은 당선된 대통령 후보의 러닝메이트가 부통령이 된다. 당시 선거인단 제도는 남부지역에게 더 유리하게 작용했는데, 노예들이 인구의 상당 부분을 차지했기 때문이다. 투표권이 없던 노예도 인구로 집계되었다. 현재 가장 많은 선거인단을 확보한 주는 캘리포니아 54명이다.

공정을 향한, 비례시스템

미국 대통령 선거에만 선거인단 제도가 적용되며, 다른 선거들은 직접투표로 진행한다. 미국은 50개의 주와 워싱턴DC로 이뤄져 있으며, 538명의 총 선거인단을 가지고 있다. 전국 단위의 유권자 득표율 보다는 주(state) 단위의 득표율에 신경을 써야 하는데, 2개의 주를 제외하면 선거인단은 대중투표에서 승리한 후보에게 투표하는 승자독식제이기 때문이다. 물론 예외적으로 선거인이 임의적으로 투표할 수도 있지만, 이러한 선거인을 신의 없는(faithless) 선거인이라 부른다. 일부 주에서는 신의 없는 선거인에게 소를 제기하거나 벌금을 부과할 수도 있다고 한다.

다만 네브라스카·메인는 예외적으로 선거인단 표가 여러 후보들로 나뉠 수 있다. 네브라스카는 유권자 투표 최다 득표자에게 선거인단 2표를 할당하고, 각 연방의회 선거구에서 많은 표를 얻은 후보에게 선거인단 3표를 할당한다. 메인도 이렇게 총 4표(2+2)가 할당된다. 의원들이 승자독식제의 불공정을 주장하면서 비례시스템이 도입하였는데, 1972년 메인에 이어, 1992년 네브라스카도 도입하게 된다. 물론 대통령 후보의 관심을 끌기 위한 의도도 있었다.

승리를 확정 짓는, 270표

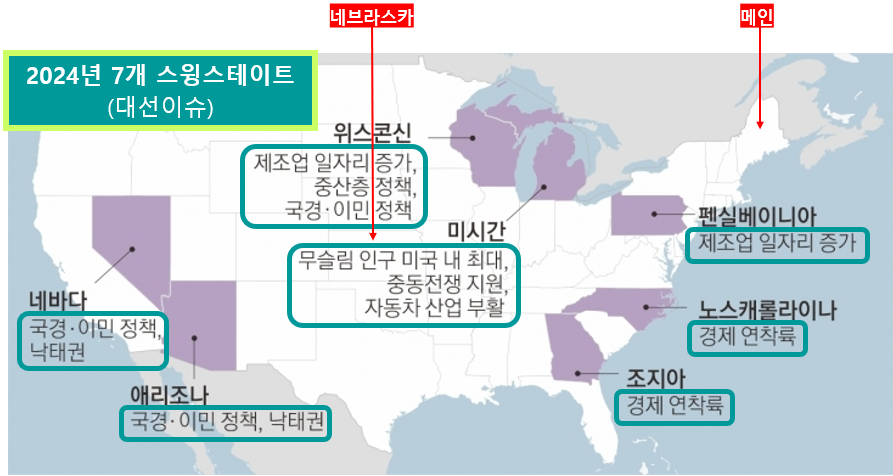

총 선거인단 538명 중에서 과반(270표 이상)을 확보하는 것으로 대통령 선거의 승부가 결정된다. 과거에 비춰보면 양당이 445명(민주당 226, 공화당 219)은 사실상 확보한 상태로 볼 수 있다. 나머지 93명 있는 7개 주가 예측이 불가한 경합주인데, 선거막판까지 엎치락 뒤치락하는 곳이다.

유권자 전체 투표수에서 이기고도 대통령에 당선되지 못하는 사례는 총 5번이 있다. 3번은 19세기에 일어났으며, 나머지 2번은 우리의 기억 속에 남아 있다. 바로 2000년 조지 부시와 2016년 도널드 트럼프 당선으로, 모두 공화당의 승리였다. 2024년 선거에서 네브래스카의 제2선거구가 민주당에 투표한다면 카밀라 해리스가 270표를 득표할 수 있으며, 메인의 제2선거구가 과거(2016년·2020년)처럼 트럼트에게 1표를 던진다면 트럼프가 승리할 수도 있다. 선거인단 투표가 동수가 나온다면, 하원 「대표단 선거」를 통해 결정된다. 2024년 다수당(공화당)이 승리할 것이 확실하다.

대선의 축소판, 경합주

선거인단 제도는 후보가 전국순회 보다는 스윙스테이트(swing state, 경합주)에 집중할 수 있으며, 재검표도 주 단위로 진행할 수 있다. 다음의 6개주가 근래의 경합주로 평가되는데, 2016년·2020년 대통령 당선에 큰 역할을 하기도 했다.

서부 : 네바다·애리조나

동부 : 위스콘신·미시간·펜실베니아·노스캐롤라이나·조지아

동부 3주(위스콘신·미시간·펜실베이니아)는 민주당 우위였지만, 2016년 백인노동자(저소득층)을 공략한 트럼프가 모두 승리했다. 동남부에 위치한 조지아주도 과거 공화당 우위였지만, 2020년 바이든이 승리했다. 2008년 이후 글로벌 금융위기 이후 민주당 성향의 북동부 주민들이 기후·물가 등의 이유로 남부로 많이 이주했으며, 특히 애틀랜타(조지아 주도)의 호황이 큰 역할을 했다고 한다. 이렇듯 경합주는 시대마다 변화하는 경향이 있지만, 서부의 네바다는 대통령 당선과 직결되는 주는 평가된다. 21세기 들어 네바다의 승자가 대통령이 될 확률이 80%가 넘는다. 멕시코와 국경을 맞대고 있는 네바다는 이민정책을 중시하는데, 아시다시피 양당의 정책이 가장 엇갈리는 분야이다.

미국에서는 스윙스테이트를 퍼플스테이트(purple state)라 부르기도 하는데, 이는 보라(purple)은 공화당을 상징하는 빨강(red)와 민주당을 상징하는 파랑(blue)를 섞은 색이기 때문이다. 흔히 미국 남부지역을 공화당을 지지하는 레드스테이트(red state)라고 부르는데, 특히 바이블벨트가 공화당을 강력하게 지지한다. 바이블벨트(bible belt)는 사회·문화적으로 종교(복음주의)적인 분위기가 강한 지역으로, 남부지역의 선벨트(sun belt)와 겹쳐서 보는 경향이 있다. 대표적인 남부벨트가 웨스트버지니아·뉴멕시코·루이지애나·플로리다이다. 전통적으로 서부해안지역은 민주당을 지지하는 블루스테이트(blue state)인데, 1990년대 이후로는 북동부지역도 민주당을 지지하는 경향이 커졌다.

어디선가 익숙한 선거인단, 독재시절

1960년 4·19 혁명으로 제1공화국이 붕괴된 후, 1달 반 가량 과도체제(권한대행)를 거쳐 6·15 개헌에 의해 제2공화국이 설립되었다. 이는 대한민국 역사상 유일한 양원제 의원내각제(간접선거제) 기반의 헌정체제로, 윤보선·장면이 각각 대통령·국무총리를 역임했다. 하지만 제2공화국은 불과 11개월 존속하는데 그쳤다. 1961년 5월 16일 군사정변으로 권력을 잡은 군부정권은 대통령 직접선거제로 다시 변경하면서, 이후 박정희는 3선에 성공한다. 제5대(1963년)·제6대(1967년)·제7대(1971년) 대통령선거에서 박정희는 경제건설·안정·반공을 프로파간다로 내세웠으며, 민주·개혁은 고개도 들 수 없었다.

1972년 박정희가 유신체제를 선포하였고, 대통령선거를 통일주체국민회의(한국판 선거인단)를 통한 간선제로 변경했다. 제8대 대통령선거에서 유일하게 입후보한 박정희는 장충체육관에서 실시된 투표에서 당선되었는데, 일명 체육관대통령의 탄생이다. 찬반투표가 아닌, 백지에 이름을 써내는 방식이었다. 이름이 기재되지 않은 무효표(사실상 반대표)가 2표 나왔다니, 말이 선거인단이지 현직 대통령의 꼭두각시였다. 제9대 대통령선거에서도 박정희는 유일한 입후보자였다. 대한민국 헌정역사상 체육관대통령은 아래와 같다.

제8대(1972년) : 박정희(임기 6년)

제9대(1978년) : 박정희(임기 6년)

제10대(1979년) : 최규하(잔여 임기)

제11대(1980년) : 전두환(잔여 임기)

1979년 10월 26일 박정희가 서거하자, 박정희의 잔여임기를 채우기 위한 제10대 대통령이 실시되었다. 제10대 대통령선거에서 유일하게 입후보한 최규하(당시 대통령 권한대행)가 압도적인 득표율로 당선되기는 했지만, 무효표(사실상 반대표)가 사상 최대인 84표가 나왔다. 독재자가 사라진 대한민국에서 다소 긴장이 풀린 분위기였던 것으로 보인다. 하지만 최규하는 8개월 만에 대통령의 자리에서 하야하면서, 제11대 대통령선거에서 유일하게 입후보한 전두환가 무효표 1표로 당선된다. 제11대 대통령의 임기도 제8대 박정희 대통령의 잔여임기였으니, 전두환의 임기는 4년 반이 채 안되었다.

제11대 대통령에 당선된 지 6개월이 지난 1981년 2월, 8차 개헌(간선제, 임기 7년)에 따라 치러진 제12대 대통령선거에서 다시 전두환이 대통령으로 당선된다. 전두환은 미국의 대통령 선출방식을 따라한다는 명목으로 선거인단 제도를 마련하면서, 통일주체국민회의를 폐지했다. 문제는 야당후보 3명은 정보기관(국가안정기획부)의 지원을 받는 관제야당이었기에, 사실상 국민이 뽑은 대통령이라고 보기 어려웠다. 이때까지 3김(김대중·김영삼·김종필)은 규제로 인해 출마가 불가능한 상태였다.

미제(미국산 제품)이라면 무조건 좋다고 생각하던 시절이 있었는데, 의류·음식·자동차는 물론이고 문화까지도. 전두환은 이전의 정치와 선을 긋기 위한 나름의 장치로, 대통령 선출제도를 미제(대통령 선거인단)로 들여왔다. 하지만 제도가 바뀌어도 사람이 바뀌지 않으면, 별 소용 없다. 무소불위(無所不爲, 하지 않는 바가 없다)의 정보조직을 통해 정치인을 장악해왔던 박정희의 습성을 그대로 답습해 온 것이다. 나라마다 행정부의 수반을 뽑는 방식을 강요할 수는 없는 일인데, 이는 각국마다 나름의 역사가 바탕이 된 것이 대통령 선출방식이기 때문이다.

'역사·도시' 카테고리의 다른 글

| [교통/철도] 경제성에서 막힌, 서울 경전철 (3) | 2024.11.21 |

|---|---|

| [역사/서울] 자연과 권력이 공존했던, 삼청동 (2) | 2024.11.11 |

| [진화] 수컷을 곁으로 이끈, 친자확인 (6) | 2024.10.09 |

| [역사/민족] 한때 한반도 외교를 이끈, 위구르 (11) | 2024.09.22 |

| [역사/일본] 근대화가 매료시킨, 입맛 (0) | 2024.08.21 |

댓글